設計士が語る

設計士ブログvol.2 「計算方法によって強度が変わる??耐震等級3の実情」

設計士が語る

みなさま、こんにちは。

住み香の設計担当、西口です (^o^)/

先日からスタートした「設計士ブログ」の第2回。

今日は、「耐震等級」についてお伝えします!

▽vol.1「住み香の設計士がもっとも意識していること」

https://takahashi-ks.com/blog/21335

令和6年能登半島地震が発生し、南海トラフ地震も高い確率で起きるといわれている今、「地震に強い家を建てたい」とおっしゃるお客さまは100%。

そのご要望に応えられないなんていうことは、工務店としてあってはならないことだと思っています。

耐震等級は3つのランクに分かれていて、等級1は「数百年に一度、稀に発生する大地震でも倒壊しない程度」の強さ、等級2はその1.25倍、等級3は等級1の1.5倍。

警察や消防署など、災害時の救護活動の拠点となるような建物が耐震等級3で建てられています。

そんな中、最近は耐震等級3の家を建てている会社も多いのですが、実は、同じ等級3でも、厳密には強度に違いがあることをご存知でしょうか。

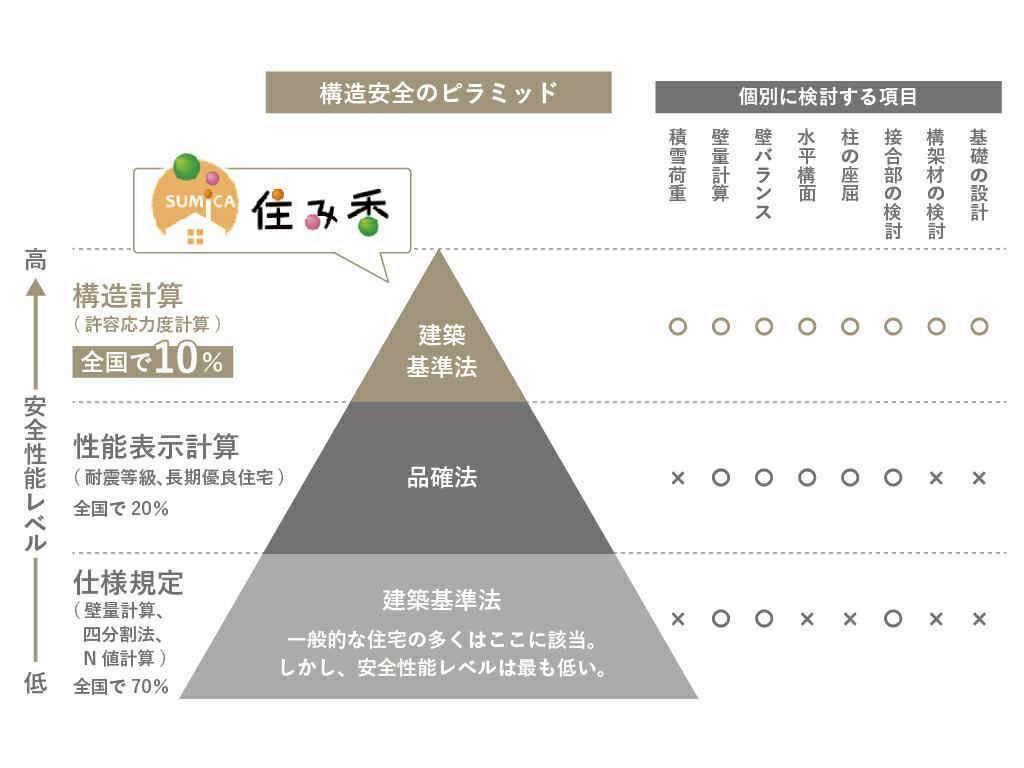

まずは、計算方法の違いです。

家の耐震性を算出する計算方法は複数あり、ひとつは、壁のバランスや接合部の金具などについて比較的簡易に計算できる「性能表示計算」。

現在、多くの木造住宅ではこの計算方法が採用されています。

もうひとつは、「許容応力度計算」という計算方法です。

柱や壁などそれぞれの部材がどの程度の荷重まで耐えうる強さがあるのか(許容応力)をひとつずつ計算していくもので、もっとも信頼できる計算方法といえます。

住み香では全棟においてこの「許容応力度計算」を実施。

Aさま邸の場合は、Bさま邸の場合は…と、それぞれで柱の位置、壁の位置、金物の数、種類、量などを細かく計算しているため、私個人としても心から安心してお客さまにご提案できています。

耐震性において壁の量はもちろん重要ですが、さらに私が個人的に意識しているのは、1階の壁の位置と2階の壁の位置をあわせることです。

上下階の柱や壁の位置が揃っている割合を「直下率」というのですが、2階の壁の下に1階の壁がくることで、地震などの力がスムーズに地盤まで流れるようになります。

壁の位置や柱の位置が上下階で違っていても耐震等級3は取れますが、構造的にシンプルにして、力の流れる先を考えて設計したほうが、数字以上の強さを発揮すると考えています。

能登半島地震や熊本地震でも、直下率の高い家が無傷で残っていたとのこと。

実際、私と同じような考えを持っている設計士は多いと思うのですが、理想通りの設計ができるかどうかは、会社によって違ってくるのも事実です。

というのも、間取りプランについて営業担当がお客さまとやりとりする住宅会社も多く、設計士不在の場で、壁の位置を変える話が進んでいたり…。

その点、住み香では、私たち設計士が直接お客さまとお話をしてプランを考えていくため、「その壁は動かせません」などとお伝えすることもあります。

もちろん、お客さまのご要望を100%叶えられるのがベストですが、そうすることで結果的に家が崩れてしまうようなことがあっては本末転倒です。

お客さまのご要望を最大限叶えつつ、プロとして当たり前に、耐震性能の高い家になるような提案を行いますので、安心してお任せいただければと思います。

また、郡上市ではもちろん、雪のことも忘れてはなりません。

おそらく、住み香以外に積雪荷重もふまえた上で耐震等級3をとっている会社は少ないのではないかと思います。

郡上市周辺で家づくりをご検討の際はぜひ一度、私たちにご相談ください^^

インスタアカウント「設計士夫婦|nishi(@madori_nishi)」では、設計士が考える“暮らしが豊かになる間取り”を日々投稿しています。

ぜひ家づくりの参考にご覧ください!

↓↓

https://www.instagram.com/madori_nishi/